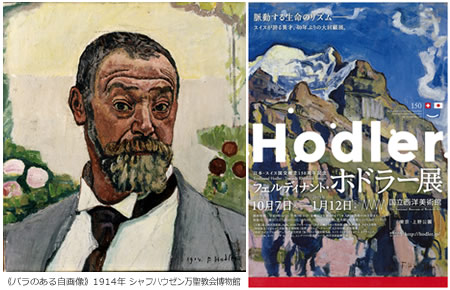

〜日本・スイス国交樹立150周年記念〜

フェルディナント・ホドラー展開催

東京展:2014年10月7日(火)〜2015年1月12日(月・祝)/国立西洋美術館

兵庫展:2015年1月24日(土)〜4月5日(日) /兵庫県立美術館

兵庫展:2015年1月24日(土)〜4月5日(日) /兵庫県立美術館

19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの絵画界で革新的な役割を担った偉大なスイス人画家フェルディナンド・ホドラーFerdinand Hodler(1853-1918)。クレーやジャコメッティなど同時代のスイス人芸術家が、国外へ広く活躍の場を求めたのに対し、ホドラーは生涯を通して母国スイスで暮らしスイスを描いたこともあり、スイス国内で絶大な人気を誇る画家です。最近では、オルセー美術館(パリ)、ブダペスト国立西洋美術館、ノイエ・ギャラリー(ニューヨーク)など国外でも相次いで個展が開催されるなど、あらためて国際的な評価も高まっています。今回、日本・スイス国交樹立150周年記念事業として、日本では40年ぶりとなるホドラー展が実現しました。《昼III》(1900/10年頃)など、日本初公開となる大作を含む約100展が出品される過去最大規模の回顧展です。

NEWS

日本・スイス国交樹立150周年記念

フェルディナント・ホドラー展

| 会 期 | : | 2014年10月7日(火)〜2015年1月12日(月・祝) |

| 会 場 | : | 国立西洋美術館 [東京・上野公園]

(〒110-0007 東京都台東区上野公園7番7号) http://www.nmwa.go.jp/ |

| 休 館 日 | : | 月曜日(11月24日、1月12日は開館、翌火曜日は休館)、12月28日〜1月1日 |

| 開館時間 | : | 午前9時30分〜午後5時30分(金曜日及び11月1日・2日は午後8時まで) ※ 入館は閉館の30分前まで。 |

| 詳しい情報 | ホドラー展公式サイト | |

第1部はフランスの写実主義やバルビゾン派の絵画に傾倒していた初期の風景画。第2部は幼くして両親や兄弟を亡くしたことの影響からか「死」や「憂鬱」といった世紀末芸術に特有のテーマを扱った象徴主義的な作品。第3部は人間の内面や心理に惹かれ始めたホドラーが、人々の身体や動きが織りなす表現に目覚めていくリズムの絵画。第4部はスイス・アルプスの自然を想像力の源泉として、山々の輪郭、湖面に映るシルエットや雲などが一種の装飾的な図柄を構成する図形要素のように、抽象化されていく風景画の世界。第5部はチューリヒのスイス国立博物館のフレスコ壁画など、ホドラーが生涯にわたって手掛けていた歴史場面を主題とするモニュメンタルな室内装飾、壁画装飾プロジェクト。第6部は、1913年から1917年にかけて制作したチューリヒ美術館にある階段間のための壁画で、画家自身により《無限へのまなざし》と名付けられたホドラーの生涯におけるハイライトとなる作品を習作により概観。最後となる第7部は、癌におかされた20歳年下の恋人を死の瞬間まで描き続けた作品とその後も悲哀にくれることなく自身が亡くなるまで描き続けたアルプスの風景など画家の最晩年の作品群を紹介。まさにホドラー芸術の全貌に迫るまたとないチャンスです。

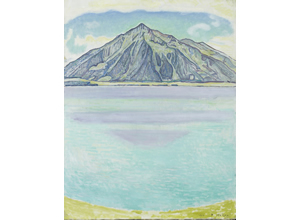

写実から象徴、そして抽象絵画へと表現は変わっていきますが、ホドラーは生涯を通して、スイス各地を旅して、アルプスの山々や湖などをテーマとして風景を描いてきた画家です。風景画の制作を通し、自然の摂理や山々の形態、光と色彩の関係などを追求していました。ある時には水平線、地平線をひとつのテーマとして、アルプスの名峰に囲まれたベルナーオーバーラント地方のトゥーン湖やエンガディン地方のシルヴァプラーナ湖では、鏡のような湖水に山々を映し出すミラーレイクに魅せられ、上下対称になった山々と湖という構図の絵を数多く描きました。ベルンに生まれ、トゥーンの風景画家に弟子入りした彼にとって最も身近にあるアルプスはベルナーオーバーラント地方(ユングフラウ地方)でした。ニーセン、シュトックホルン、ユングフラウと三名山(アイガー、メンヒ、ユングフラウ)などは、トゥーン湖畔やシーニゲプラッテ、ミューレンなどに滞在して、繰り返し描いています。また18歳から移り住み、最期の時まで暮らしたジュネーヴを中心とするレマン湖から望む山々の風景も代表的です。

【 作品データ 】 |

|||

|

|

||

| 2007年に世界文化遺産に認定されたラヴォーの葡萄畑。その中心地にあるシェーブル村Chexbresからは、美しいレマン湖とその上に続く丘陵にテラスのように広がる葡萄畑の美しい風景が楽しめる。葡萄畑の中にある小径を歩きながら、小さな村々をめぐるハイキングが人気。 |

《シェーブルから見たレマン湖》 1905年、 ジュネーヴ美術・歴史博物館 © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève © Photo : Yves Siza ホドラーがよく描くレマン湖畔からの情景とは違い、せりあがって高台へと連なる葡萄畑の中腹に位置するシェーブルからは下にのびる葡萄畑、点在する集落、上から見下ろす形でのレマン湖と水平線、奥に広がる山々という作品のような構図になる。ホドラーは1904年5月にこの地に滞在している。 |

||

|

|

||

| モルジュから望むレマン湖とモンブラン。早朝、日の出の瞬間、湖面は黄色からオレンジ、ピンクへと変わり、山の裏から稜線に沿って明るい色の層ができていく。オードリー・ヘプバーンが愛したモルジュの湖岸からは、フレンチアルプスの名峰モンブランが正面にみえる。 | 《白鳥のいるレマン湖とモンブラン》 1918年、ジュネーヴ美術・歴史博物館 © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève © Photo : Yves Siza 繰り返し「レマン湖とモンブラン」を描いてきたホドラーの最晩年に描かれた作品。早朝の朝焼けに染まるレマン湖の手前に水平に白鳥をリズミカルに配置している。 |

||

|

|

||

| 三角形のピラミッドのようなフォルムが特徴的なニーセン山は、その幾何学的な形からクーノ・アミエ、パウル・クレーなどにも好まれ、抽象的に描かれた山。ケーブルカーが結ぶ山頂には山岳ホテル・レストランがある。 | 《トゥーン湖とニーセン山》 1910年、個人蔵 トゥーン湖周辺の山々を何度となく描いたホドラーも、幼少期からこの山を知っており、1910年頃に数度に渡り滞在した折、ニーセン山に向き合い数多くの作品を残している。 |

||

|

|

||

| ミューレンの上にあるアルメントフーベルから見たユングフラウ山。村の中心からユングフラウをみると手前のシュヴァルツメンヒ(黒メンヒ)がユングフラウを塞ぐ形になるが、少し高台のアルメントフーベルからだとシュヴァルツメンヒの上にも、ユングフラウの頂点がかなり見えてくる。少し角度をかえるとアイガー、メンヒ、ユングフラウの三名山もよくみえるスポット。 | 《ミューレンから見たユングフラウ山》 1911年、ベルン美術館 Depositum der Gottfried Keller-Stiftung/Kunstmuseum Bern ホドラーは1911年、1914年とミューレンに滞在して、シュヴァルツメンヒ越しのユングフラウという同じモチーフを描いている。 |

||